在野生界中,人类作为同体型的生物,其战斗能力被认为是最脆弱的。无论是面对与人同样体型的动物,如花豹,还是食草动物,比如羊,人类都难以轻易胜过。就算是与人相若的体型,例如成年男子对抗发怒的公羊,也难以逃脱其攻击。

然而,不仅成年人类的战斗能力相对较弱,与同体型的其他动物相比,人类的婴儿更是脆弱无比。大多数同体型的动物幼崽在出生后不久就能够自由行动,特别是食草动物的幼崽,它们在出生后十几分钟内就能站立行走,甚至奔跑。而食肉动物的幼崽虽然相对较弱,但也只需要十几天的时间就能够自由活动。与之不同,人类的婴儿要花费至少一年多的时间才能够行走。

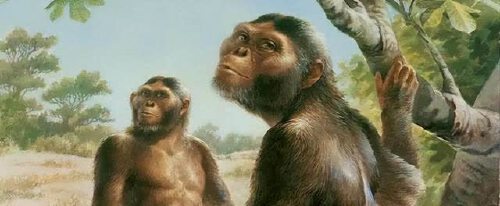

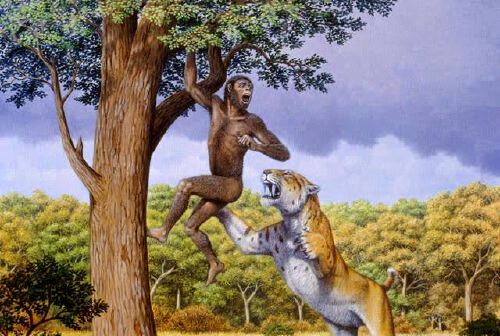

在人类漫长的进化历程中,早期的野生动物并不害怕人类。事实上,早期的人类祖先与现代人类相比几乎可以忽略不计。在那个时候,许多野生动物不仅不害怕人类,还会将人类视为潜在的猎物,这一点在考古学家从南方古猿的化石上发现的齿印中得到了证实。这意味着在早期,野生动物对人类既不害怕,还会主动捕猎人类。

那么,早期人类是如何在这种环境中生存下来的呢?这一成功的关键因素之一是人类的群居生活方式。群居可以大大提高幼年和青壮年个体的存活率,因为在遇到猛兽的攻击时,老弱病残的个体更容易成为猎物,从而为幼年个体和青壮年个体提供了生存的机会。

那么,是什么原因导致野生动物开始害怕人类呢?首先,食草动物的害怕人类似乎是与生俱来的。这是因为人类具有某些与食肉动物相似的特征,最明显的是眼睛的位置。食草动物通常具有位于面部两侧的眼睛,由中间高高隆起的面部骨骼分开,这种眼睛位置的特点使它们拥有更广阔的视野,更有助于发现周围的危险。与之不同,大多数食肉动物的眼睛位于同一平面上,这导致它们的视野相对较窄,通常只能看到前方不足180度的范围,但这对于食肉动物来说却有一个重要的优势:更容易锁定猎物,因为双眼在同一平面上,可以提供更清晰的视野,有助于在捕猎时更容易锁定猎物。由于人类眼睛也位于同一平面上,类似食肉动物的眼睛位置,这使得食草动物本能地对人类产生恐惧,因此,食草动物对人类的害怕似乎是与生俱来的。

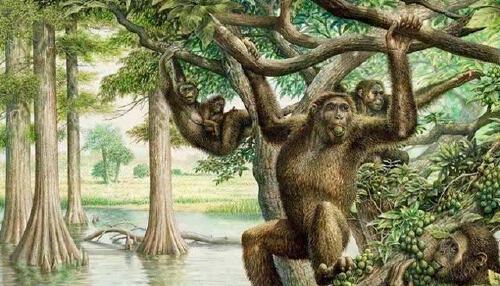

首先,人类的生存环境发生了巨大变化。早期的人类过着游牧生

活,与其他野生动物一样,以天为盖、地为床。这使得野生动物与人类频繁相遇,逐渐熟悉了人类的存在。在这种情况下,野生动物对人类并不感到陌生,因此它们不会感到害怕。

然而,随着人类的不断进化和发展,人类开始定居,远离野外生存,逐渐减少了进入野生环境的次数。人类还开始驯化动物,使人类与野生环境越来越疏远,野生动物也开始本能地对人类产生警惕。这种陌生感和警惕心逐渐演化成了野生动物对人类的害怕。

随着时间的推移,人类进入了青铜器时代,出现了各种陷阱和远程武器。这让人类不仅有能力捕杀食草动物,还能够应对食肉动物的威胁。特别是在火器发明之后,人类成功地站在了食物链的最顶端。

随着人类的生活水平提高,人口不断增长,对野生环境的侵入也日益加剧。这导致了人类与狼、虎豹等食肉动物之间的冲突。显然,在这些冲突中,人类取得了胜利,这可以从这些动物如今成为保护动物的事实中看出来。